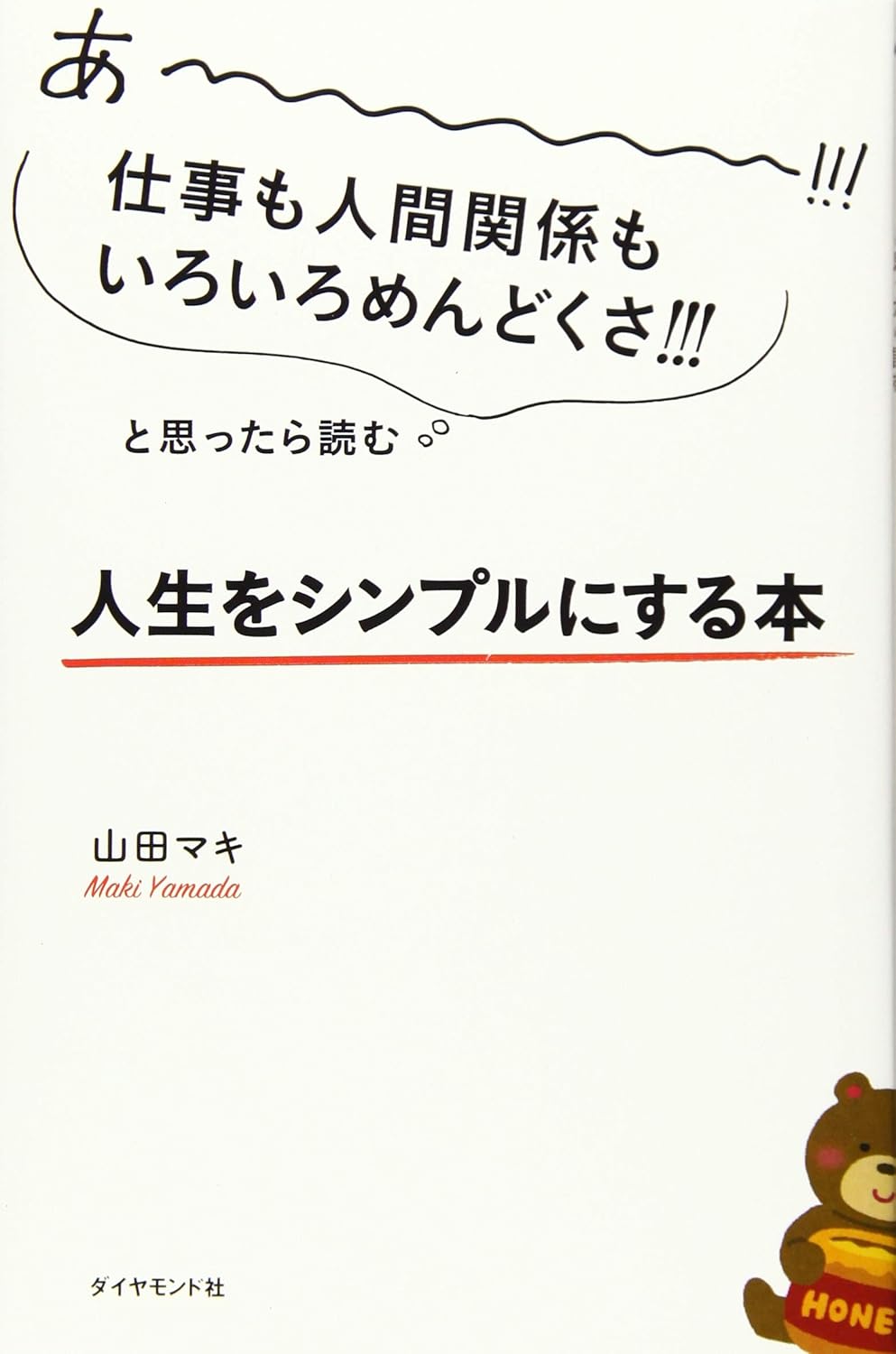

あーーーーー!!!仕事も人間関係もいろいろめんどくさ!!!と思ったら読む 人生をシンプルにする本(山田マキ著 2019年 ダイヤモンド社)~分かち合う心で人間関係をシンプルに〜

こんにちは。荻原です。

今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日、インタビューに答えてくださったのは、営業としてキャリアを積み重ね、現在は人材育成を手掛けている結城さんです。

一見ネガティブなタイトルながら、人生をポジティブにシンプルにしてくれる一冊をご紹介いただきました。特に人間関係に悩みを抱える方には必読の書籍です。

是非、ご一読ください。

目次

1. ネガティブなタイトルに込められた深い意味とは?

荻原:本日は、よろしくお願いします。はじめに、結城さんがおすすめする書籍について簡単にご紹介お願いします。

結城:私がご紹介したいのは『あーーーーー!!!仕事も人間関係もいろいろめんどくさ!!!と思ったら読む 人生をシンプルにする本』という書籍です。著者は山田マキさんで、元客室乗務員から研修講師として独立された方です。

正直、最初はめちゃめちゃネガティブなタイトルだなと思って、「こんなネガティブな本がなぜアルヴァスの本棚にあるのだろう?」と疑問に思っていました(笑)

荻原:確かに、かなりインパクトのあるタイトルですね。実際に読んでみていかがでしたか?

結城:実は1ページ目を読んだ瞬間に、これはトップセールスの本棚に載せる価値があると確信しました。最初に出てきた「わかり合う」から「分かち合う」という言葉が、私にとても刺さったんです。

荻原:「わかり合う」から「分かち合う」ですか。

結城:はい。私は結構、心と心のぶつかり合いが好きなタイプで、相手の考えていることを100%知りたいし、自分の気持ちも100%分かってほしいという、0か100かの思考を持っているのですが、それが苦しいなと思うことも多々ありました。「分かり合う」ということは凄く素敵で大切なことだし、自分はそれができるようになりたいとずっと思っていたのですが、実は自分が目指したいのは「分かち合う」なんじゃないかと、この言葉を見てすごく思いました。

2. 「分かり合う」と「分かち合う」の本質的な違い

荻原:その二つの言葉の違いについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

結城:「分かり合いたい」というのは、多くの場合、理解したいというより理解してほしいという立場から言われることが多いのではないかかと本書では指摘されています。

でも「分かち合う」というのは、相手には相手の考え方や価値観があるということを前提として、お互いの気持ちを伝え合うけれども、それを受け止めるだけで良い悪いという判断をすることはない。「あなたはそう感じたんだ」ということをニュートラルな状態でちゃんと受け止めるというスタンスです。

分かり合えたら一番素敵だと思いつつも、分かり合えない時に苦しむのではなくて、分かち合う。受け止めるというスタンスが「分かち合う」という言葉で置き換えられると、すごく心が楽になると思いました。

荻原:なるほど、それは深いですね。営業の現場でも、お客様との関係において重要な考え方かもしれませんね。

結城:そうなんです。このスタンスが必要だなと思ったので、このまま読んでみようという感じでスタートしました。

3. 「なぜ」から「どうすれば」へ─未来志向の思考転換

荻原:本書の中で、他に印象に残った内容はありますか?

結城:あります。二つ目に印象に残ったのは、「なぜ」から「どうすれば」に思考を変えるという部分です。これは今、自分がまさに頑張って取り組んでいるところなので、とても意識が向いた箇所でした。

私はこれまで「なぜできなかったんだろう」「なぜダメだったんだろう」みたいなところで考えがちだったんです。そこから、社会人になって経験を積む中で、「どうすれば良かったかな」「次はどうしたらいいかな」ということが仕事面では考えられるようになってきたと思っています。

これをプライベートでもできるようになると、人生確かにもっとハッピーになるなと思っています。

荻原:確かに、「なぜ」と「どうすれば」では思考の向く方向が全然違いますよね。

結城:そうなんです。言葉で見ると、「なぜ」は過去に思考が向くのですが、「どうすれば」は未来志向ですよね。過去は変えられないけれど、変えられる未来に思考が向く大事な言葉だなと思います。

4. 人を変える技術─指摘ではなく質問で導く

荻原:仕事の場面でも活用できそうな内容はありましたか?

結城:はい、「人を変えたい時には指摘ではなくて、質問をする」という部分がとても参考になりました。企業研修をしていて多いのが、「どうやったら部下が行動を変えてくれるか」という悩みだそうです。

「どうやってフィードバックしているのですか?」と聞いてみると、「ちゃんと確認しないくせ、直した方がいいよ」とか「もっと丁寧にお客さんのフォローしなよ」「メールはもっと丁寧に出してくれよ」みたいな感じで、要望をそのまま「こうあるといいよ」と伝えているケースが多いそうなんです。

荻原:確かに、直接的な指摘になりがちですよね。

結城:そうなんです。でも、そうではなくて「ちゃんと確認した方が安心だったりする?」とか「お客さんって今のフォローで結構喜んでくれていると思う?もうちょっと何かできることあるかな?」「このメールで意図って伝わるかな?」みたいに、質問をして自分で気づいてもらうことが大切だと書かれています。

やはりその答えが図星であればあるほど、反発心も生まれてしまう。答えを押しつけるのではなくて、答えを自分で出してもらうことが大事で、そのために質問を効果的に使いましょうという話でした。

荻原:これは営業の現場だけでなく、チームマネジメントでも重要な考え方ですね。

結城:そうなんです。私も人を育てる立場になっていきたいので、この質問の技術は練習して身につけていきたいなと思います。ただ、やり方を間違えると意図せず皮肉のように聞こえてしまうリスクもあるかもしれないと感じるので、思考をだいぶ鍛える必要があると思っています。

5. プレゼンや対話での心構え─みんないい人だと思う力

荻原:他に印象的だった内容はありますか?

結城:発表する側にとって気持ちが楽になる心構えとして、「そこにいる人たちをみんな良い人たちばかりだと思う」という言葉がありました。発表までいかずとも、人前で喋るとか誰かと話すという場面は仕事上必ず発生すると思いますが、この心構えをぜひ伝えたいと思いました。

質問を例えばされた時に、「良くなかったかな」とか「これ分かりづらかったのかな」とか、そういう不安なことが浮かんできがちですが、そうではなくて、まず「みんな良い人たちばかりだ」と思う気持ちの持ち方に加えて、質問されても事実だけを受け止めてシンプルに解釈する。

荻原:裏の意図を読もうとしないということですね。

結城:その通りです。裏の意図を考え出すと苦しくなるので、「質問されているだけ」というふうに、何が起きているか事実に目を向ける。緊張する場面において、「この人たちは良い人たちなんだ」という考え方でいると、だいぶ生きやすいのではと思いました。

これは私の「世の中は良い人ばかり」というポリシーとも一致していて、とても共感できました。

6. 脱自虐のすすめ─謙遜を超えた自己受容

荻原:結城さんの実体験と関連した部分もあったそうですね。

結城:はい、「脱自虐のすすめ」という章がすごく当てはまりました。褒められた時に日本の謙遜の文化で、ちょっと言いすぎて自虐になっている人が多いよねという指摘がされています。

実は私、転職した時に前職の経験を褒めていただくことがありました。そんな時に、「いや、そんなことないです。」と返してしまっていました。でも、それを言うたびに、なぜか心が苦しくなっていたんです。

荻原:なるほど。それはどうしてだと思いますか?

結城:「そんなことないです」と言うたびに、自分を否定しつつ、会社のこともそこで働いている皆のことも、ひいてはお客様のことも下げているということに気づいたんです。

荻原:なるほど、単なる謙遜を超えて、関わっている全ての人を否定することになってしまうと。

結城:まさにそうです。それからは褒めていただいた時に、「え、本当ですか?ありがとうございます。嬉しいです!」という受け止めをするように変えたのですが、そうしたらすごく心が楽になりました。

謙虚な心は大事だけど、褒められることに対して敏感になりすぎている人は、受け止める練習をすると、きっと自分を大事にしてあげられるのではないかなと、体験を通して思いました。

7. どんな人におすすめ?─生きづらさを感じている全ての人へ

荻原:本書はどのような方におすすめですか?

結城:生きづらいなと感じている人や、最近言語化できないけどもやもやしているなという人におすすめです。最近自分を大事にできてないかも…と思う人、なんか世の中って悪い人しかいないのかな?とさみしく思う人にも読んでもらいたいですね。

タイトルは結構強めではありますが、読んでみると自分を大事にできることにつながりそうな話が非常に多いので、本書を読んでいくと「日本生きづらいなあ」から「日本最高!」になると思います。

荻原:確かに、日本だけじゃなくて地球を単位で考えても、結局やっぱり考え方次第ですもんね。

結城:はい。どんな場所にいても、自分の認知が世界を決めているので、ここを直すととても楽になります。

気持ちの言語化って結構時間がかかると思うので、この本で具体例をたくさん示してもらうと、だいぶすっきりする道にすぐつながるのではないかなと思います。本書は7章構成で、各章に5〜6個ずつのテクニックが載っているので、考え方をシンプルにする方法が40個ほども学べます。

荻原:最後に、本書を読んでから結城さんが特に意識して取り組もうと思っていることはありますか?

結城:「人を変えたい時には、指摘ではなく質問をする」を、その質問も嫌な言い方にならないようなものを考える必要があるので、ここは思考をだいぶ鍛えていきたいと思っています。人を育てる立場になっていきたいので、そういう時にこれができると良いなと思いますし、練習して身につけていきたいです。

荻原:素晴らしい目標ですね。本日は、人間関係をシンプルにしてくれる貴重な一冊をご紹介いただき、ありがとうございました。特に「分かり合う」から「分かち合う」への転換や、質問で人を導く技術など、明日からすぐに実践できる内容が印象的でした。

結城:こちらこそ、ありがとうございました。この本を通じて、多くの方が人間関係で楽になれることを願っています。

本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒あーーーーー!!!仕事も人間関係もいろいろめんどくさ!!!と思ったら読む 人生をシンプルにする本

【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。

営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。

ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。

荻原エデル

社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。

趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。

結城 香織

埼玉県生まれ埼玉県育ち(本籍は福井県)

営業の力で、「笑顔」と「明るい未来」のあふれる社会に貢献していきたいという思いから、アルヴァスデザインの企業理念に共感し2025年4月に入社。 趣味はサウナ、家の片づけ、四季のお花を飾ること。