<トップセールスの本棚>シン・ロジカルシンキング(望月 安迪著 2024年 ディスカヴァー・トゥエンティワン社)~AI時代に求められる「エモロジカル」な思考法~

こんにちは。荻原です。

今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日、インタビューに答えてくださったのは、アルヴァスデザインのナレッジマネジメント部で活躍されている土岐さんです。

従来のロジカルシンキングの限界を打破し、AI時代に真に求められる思考法を提示する一冊として「シン・ロジカルシンキング」をご紹介頂きました。

論理と情理を融合させた「エモロジカル」な思考の重要性について、土岐さんならではの視点で語って頂きました。

是非、ご一読ください。

目次

1. 「シン・ロジカルシンキング」はどんな書籍?

荻原:本日は、よろしくお願いします。はじめに、土岐さんが選ばれた書籍について簡単にご紹介お願いします。

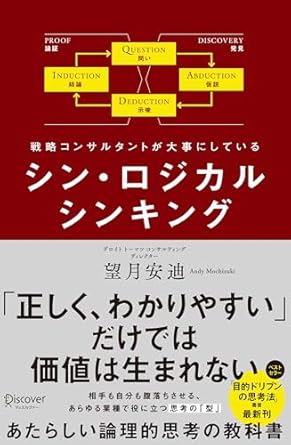

土岐:今回ご紹介するのは『シン・ロジカルシンキング』という書籍です。著者はデロイト トーマツ コンサルティング合同会社の望月安迪さんという方で、デロイト トーマツ グループ全体を対象とした「ロジカルシンキング」研修講師を担当し、初年度で200名以上の受講生を受け持ち、外部企業向けにも500名を越える受講生に研修プログラムを提供されているご実績がある、まさに「ロジカルシンキングのプロフェッショナル」です。

本書の帯には「正しくわかりやすいだけでは価値は生まれない。AI時代だからこそ身につけたい新しい論理的思考の教科書」と書かれていて、従来のロジカルシンキングに新たな観点を加えた内容になっています。

荻原:なんだか難しそうな本ですね、ロジカルシンキング。

土岐:そうですよね。一見、とても堅そうな書籍ですよね。私も、デロイトでロジカルシンキングのプロフェッショナルが書いた本ということで、難解そう…と思ったのですが、意外と読みやすいです。豊富な図解で構造的に整理されており、視覚的に理解しやすい点も大きな魅力です。

荻原:ちなみに、著者の望月さんについて簡単に教えていただけますか?

土岐:デロイトトーマツでコンサルティングの戦略コンサルタントとして活躍し、

最高評価を四年連続で獲得されたご経歴の持ち主です。

荻原:そんな経歴をお持ちの方が書かれた本なんですね。

2. AI時代だからこそ「問いを立てる力」が重要

荻原:具体的にどういうところが印象に残っていますか?

土岐:一番は、AI時代だからこそ、問いを立てる力の重要度が高まっているという話です。

今の時代、インターネットやChatGPTを使えば、答えや正解はすぐに見つかります。

だからこそ、今本当に求められているのは、「そもそも何が問題なのか?」を見極め、「その課題を解決できたら、どんな未来がつくれるか」を想像できる、創造的な人です。

そうした人は、物事をフラットに見つめ、自ら問いを立て続けられる力を持っているのではないかと思います。

荻原:確かに、問いを立てることの重要性は感じますね。

土岐:そして、その「問いを生み出す力」の土台になるのが、ロジカルシンキングです。

本書でも語られていますが、論理的な思考の型がないまま考え続けても、それは“問い”ではなく、ただの“悩み”になってしまいます。

つまり、問いを立てているつもりでもになっているだけで、実は思考が迷子になっている。本書では、どこにも行きつかず消耗するだけの「思考の迷走」と書かれています。

荻原:なるほど、非常にわかりやすいですね。確かに悩んでいる時って、迷走に近いですよね。

土岐:そうですね。型なしではやはりダメで、型があるからこそ筋道だった本質的な問いが導けるということかなと思います。

3. ロジカルシンキングの限界と「凡庸」の罠

荻原:他に印象的だった内容はありますか?

土岐: はい、冒頭で語られていた「ロジカルシンキングの限界」に関するエピソードが特に印象に残っています。

デロイトの新人研修で、望月さんのチームがクライアントに4Pのフレームワークを使って中間報告のプレゼンをした際、「そんなわかりきった一般論はいらない」と一蹴されてしまったそうです。

彼らの提案に新しい視点や独自の洞察がなかったことが指摘されたのです。

荻原:それは、かなりショックだったでしょうね…。

土岐: 私も似たような経験があります。

以前、クライアントから「もっと突き抜けたアイデアが欲しい」と言われたのに、型にはまった提案をしてしまい、「凡庸だ」と言われたことがありました。あの時の悔しさは、今でもよく覚えています。

荻原: 「凡庸」はキツいですね…。

土岐: はい。でも、その体験を通じて、型通りの思考では新しい価値を生み出せないということに気づかされました。

本書では、まさにそこに問題意識を向けています。

つまり、再現性や正しさばかりを追い求めた従来のロジカルシンキングが、アウトプットを均質化させ、”コモディティ化”を招いているという警鐘を鳴らしているのです。

荻原:この問題意識が、「シン・ロジカルシンキング」につながっていくわけですね。

4. エモロジカルとは何か?論理と情理が融合する時

土岐: そこで登場するのが、この本の核とも言える概念「エモロジカル」です。

著者は、人が本当に「納得する=腹落ちする」には、論理(ロジック)だけでなく、情理(エモーション)=感情や状況への共感が必要だと語っています。

たとえ正論をぶつけられても、人は「なるほど、それならやろう」とはならない。人間は合理的なようで、実はとても感情的な存在です。

つまり、自分の気持ちや置かれた状況に寄り添ってくれるような情理があってこそ、初めて人は心から動く。

この状態を、著者は「エモロジカル」と呼んでいます。

荻原:「エモロジカル」!面白い表現ですね。

土岐: はい、まさに“エモい”という感覚を大切にした造語です。

デロイトの戦略コンサルタントが「エモい」という言葉を使っているのが新鮮で、私もすごく刺さりました。

本書では、論理と情理の高低をマトリクスで示しており、両方が高い状態が「最高の腹落ち=エモロジカル」であるとしています。

この状態に到達したとき、人は「これは自分ごとだ」と感じ、強い行動につながります。

ロジカルシンキングの中に“エモ”を取り入れる発想自体が新しくて面白いですし、個人的にはこの「エモロジカル」という言葉、もっと広まってほしいなと思っています。

5. 究極の思考の成果「真善美」

荻原:もう一つ印象深かったパートがあるとお伺いしました。

土岐:はい。最後に印象深かったのが、「真善美」という概念です。

これは古代ギリシャの哲学に由来する、人間の理想的な価値基準を表す言葉で、著者はこの「真・善・美」を、思考の最終的な成果物として目指すべき姿だと述べています。

- 「真」= 相手の価値観や事実に基づき、正確かつ真実であること

- 「善」= 思考が目的に貢献し、周囲に良い影響を与えること

- 「美」= 思考の構造や流れがクリアで、美しさすら感じさせること

荻原:思考に美しさまで求めるとは、奥深いですね。

土岐:そうなんです。たとえば、お客様に提出する提案書。

正しい情報(真)に基づいていて、相手にとって意味があり(善)、読んでいて無理がなく、ロジックが美しい(美)と感じられる。そんな提案書って、やっぱり「納得感」が違うと思います。自然と「これは実行すべきだ」と心が動く。

荻原:それってまさにエモロジカルに通じますね。

土岐:はい。この「真善美」も、論理と情理の両方が整っている状態だと思います。単に“正しい”だけではなくて、「美しいな」「これは自分たちのためになるな」と感じてもらえる思考や伝え方は、これからますます大事になると思いました。

荻原:まさに、営業にも通じる話ですね。

6. 「シン・ロジカルシンキング」はどんな人におすすめ?

荻原:最後になりますが、この書籍をどんな方に一番おすすめしたいですか?

土岐:シン・ロジカルシンキングをおすすめしたい人は、やっぱりロジカルシンキングに苦手意識がある人ですね。

エモとの掛け合わせで学べるロジカルシンキングの書籍は、そう多くはないと思います。

荻原:確かに珍しいかもしれません。

土岐:ロジカルシンキングに苦手意識がある方にも、「エモロジカル」という感覚的な入り口があることで、思わず引き込まれる内容になっています。これまで敬遠していた方にもぜひ手に取ってほしいですね。

荻原:なるほど。確かに論理的思考が苦手な方でも、エモーショナルな部分から入ることで理解しやすくなりそうですね。

土岐:はい。私の中でのキーワードはエモですね。ロジカルシンキングを追求した結果、エモにいっているっていうのが琴線に触れました。

荻原:確かに。普通は全然違う世界の印象しかないですよね、ロジカルとエモって。そこをまさか統合する新しい形のロジカルシンキングがあるとは驚きです。本日は貴重なお話をありがとうございました。

土岐:こちらこそ、ありがとうございました。ぜひ読んでみてください!

本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒シン・ロジカルシンキング

【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。

営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。

ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。

荻原エデル

社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。

趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。

土岐優

石川県金沢市出身。音楽大学(ハープ科)卒業後、ファンマーケティングのリーディングカンパニーに勤めたのち、プロデューサーとしてアルヴァスデザインに参画。2024年10月よりナレッジ・マネジメント部を立ち上げ、ナレッジコーディネーター兼ラーニングデザイナーとして奔走中。趣味は内面探求、読書、マインドフルネス瞑想。好きな言葉は「強がらなくても大丈夫。どんなあなたも大好きだから。」