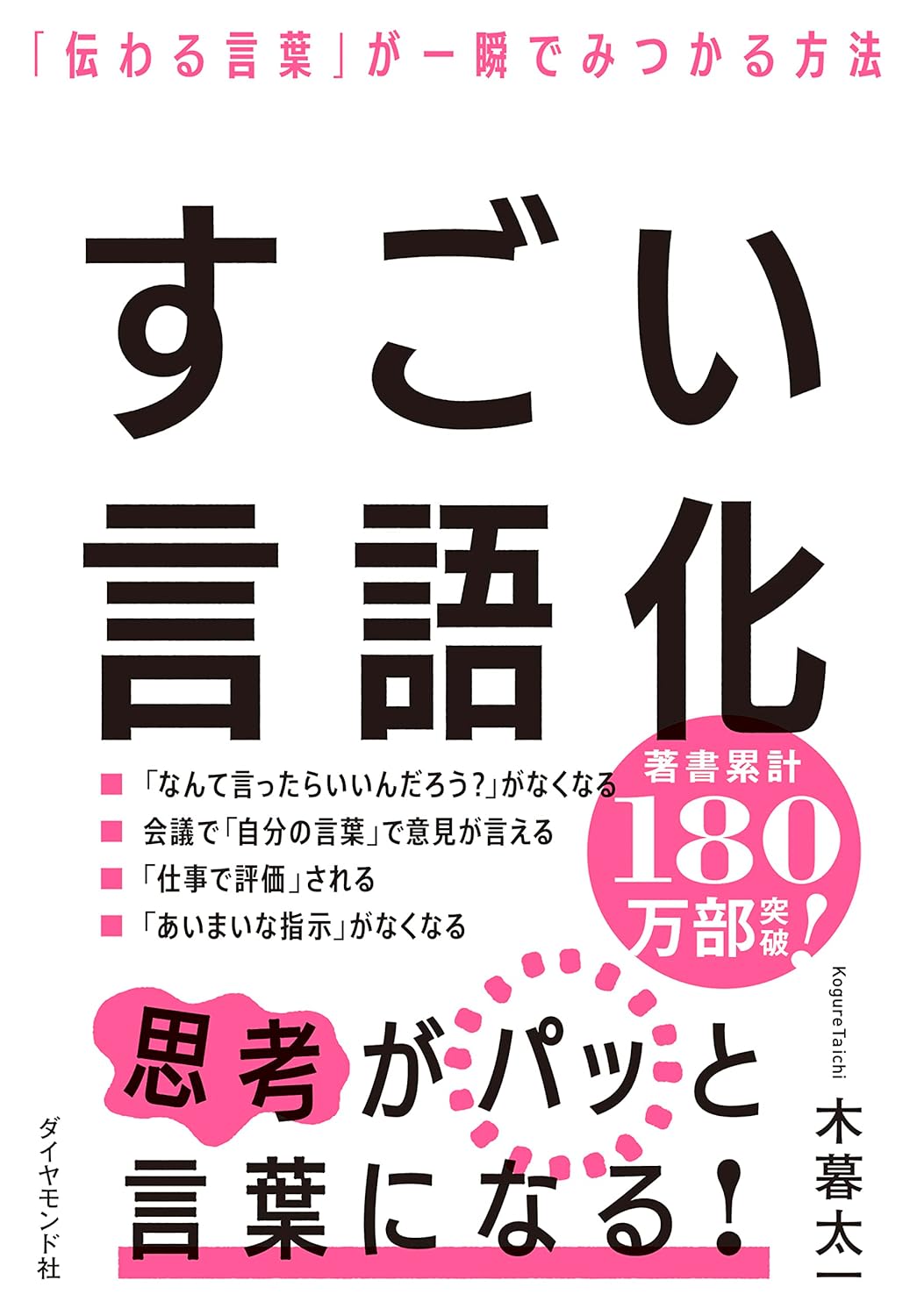

すごい言語化(木暮太一著 2023年 ダイヤモンド社)~「伝わる言葉」が一瞬でみつかる方法~

こんにちは。荻原です。

本日は、木暮太一氏による『すごい言語化』をご紹介したいと思います。

木暮氏は、企業経営者向けのビジネス言語化や言語化コンサルティングを毎月100件以上こなしている「言語化のスペシャリスト」として知られています。

皆さんは、営業の現場でこんな経験はないでしょうか?

・伝えたいことがあるのに、うまく言葉にできない

・上司に説明しても、なぜか伝わらない

・お客様に商品の良さを説明しているはずなのに、響いていない気がする

実は、これらの悩みの根本原因は「言語化能力」にあるのです。

しかし、多くのビジネスパーソンは言語化の本質を誤解しています。

本書は、そんな言語化のプロが数十年かけて研究してきた「真の言語化」とは何かを明らかにした一冊となっています。

目次

1. 言語化とは何か

まず、言語化とは何でしょうか?

多くの人は「言葉にすること」と答えるかもしれません。しかし、それだけでは不十分です。

著者は言語化をこのように定義しています。

「言語化とは、相手にも自分が感じたように伝えること」(引用)

これは非常に重要な定義です。

例えば、あなたが「自分が経験した辛いことを誰かに繰り返して欲しくない」という気持ちを持っているとします。この気持ちを言語化するということは、単に言葉にするだけではなく、相手にもその感情が伝わるように表現することなのです。

言い換えれば、言語化とは共通認識を作ることです。

営業の現場に置き換えて考えてみましょう。

お客様に商品の価値を説明する際、「この商品はとても良い商品です。」と言葉にしても、それはまだ言語化とは言えません。なぜなら、お客様の頭の中に、あなたが描いているのと同じイメージを描いてもらえるような言葉にする。それが真の言語化だからです。

つまり、大事なのは日本語で表現することではなく、自分が頭の中で描いているものと同じものを、相手に描いてもらえるような言葉にすることです。

ここで重要なのは、「言葉」自体は非常に曖昧なものだということです。同じ「良い商品」という言葉でも、人によって思い浮かべるイメージは全く異なります。

だからこそ、相手と共通認識を作るための言語化が必要なのです。

2. WHATとHOWの違い

では、なぜ多くのビジネスパーソンは言語化に失敗するのでしょうか?

著者が本書で最も強調しているのが、「HOW(どう伝えるか)」ばかりに注目し、「WHAT(何を伝えるか)」を軽視しているという点です。

多くのビジネスパーソンは、伝え方ばかりに注目しがちです。

• 相手の言葉を繰り返す

• 頷きを増やす

• 語彙力を上げる

• キャッチコピーを磨く

これらのテクニックやノウハウを否定するわけではありません。しかし、著者はこう指摘します。

「未定義の概念を伝えることはできない」

どれだけ伝え方を磨いても、伝えるべき「中身」がなければ、結局「うん、それが分からないということが分かるよ」という残念な結果になってしまうのです。

ビジネスの現場で考えてみましょう。

商品やサービスそのものに価値が不足している場合、どれだけ伝え方(HOW)を工夫しても、「内容に説得力がない」という印象を与えるだけです。

中身(WHAT)が明確でなければ、それは“実態のない提案”に近く、相手の心を動かすことはできません。

では、WHATとは何でしょうか?

それは、ビジネスにおける「価値」そのものです。そして、この価値を正しく定義し、言語化できるかどうかが、営業の成否を分けるのです。

3. 価値とは何か

ここまでで、「言語化とは共通認識を作ること」であり、「HOWよりもWHATが重要」だということを確認してきました。

では、営業において最も重要なWHAT、つまり「価値」とは何でしょうか?

著者は、価値になるものは三つあると明確に定義しています。

一つ目は、「顧客の変化」です。

これは、お客様がBefore(導入前)とAfter(導入後)で、何らかの変化を実感できることを指します。

たとえばダイエットは典型的な例です。「体重を減らしたい」というニーズに対して、具体的な手法を提示する。これが“価値”として認識されるのです。

お客様が「価値がある」と感じるのは、自分にとって明確な変化が得られるときです。逆に、その変化が伝わらなければ、たとえ良い商品であっても選ばれない可能性が高まります。

営業の現場で「当社の製品は高品質です」と説明しても、それだけではお客様は動きません。しかし、「当社の製品を導入することで、御社の業務時間を30%削減できます」と伝えれば、お客様は具体的な変化をイメージできます。これが価値の言語化なのです。

二つ目は、「テンションが上がるもの」です。

著者はライブの例を挙げています。今ではダウンロード音楽でデータを落として聴けるのに、なぜライブにお金を出すのか?

それは、リアルでの体験や一体感があるからです。つまり、感情が動くのです。一つ目が定量的なものとするなら、こちらは定性的なものと言えるかもしれません。

営業においても、「この製品を使うと、毎日の仕事が楽しくなります」「チーム全体の士気が上がります」といった感情的な価値を伝えることができれば、お客様の心に響くのです。

三つ目は、運営側のパッション、つまり「こだわりが強くてすごそう」というものです。

「この人がそこまでやるなら、買ってみるか。試してみるか」と思わせる熱量です。

これらの三つは独立しているわけではありません。

たとえば、ある飲食店に強いこだわり(=パッション)を持つ店主がいたとします。

お客様は「そこまで言うなら試してみよう」と思い、実際に食べてみたら予想以上に美味しかった――このように、こだわりの熱量が初動の興味を引き出すことがあります。

「食べればわかる」と言う前に、いかにその一歩を踏み出してもらうかが重要なのです。

そしてこの体験は、「感情が動く(テンション)」でもあり、「美味しいと感じる変化(顧客の変化)」でもあります。

この価値の定義は、営業担当者にとって非常に重要です。なぜなら、価値はHOWでなく、WHATだからです。

そのサービスを受ける人が何を得られるのか、変化するのか、感情が変わるのか、こだわりで思わず興味を持つのか。これらを明確に言語化できなければ、どれだけ伝え方を工夫しても、お客様には何も伝わりません。

逆に言えば、この三つの価値のいずれか、あるいは複数を明確に言語化できれば、お客様はその価値を理解し、行動に移すのです。

4. おわりに

いかがでしたでしょうか。

『すごい言語化』が教えてくれるのは、極めてシンプルな真理です。営業において真に重要なのは、「価値」というWHATを正しく言語化することである、ということです。

多くの営業担当者が陥る罠は、「伝え方」というHOWに注目しすぎて、「何を伝えるか」というWHATを軽視してしまうことです。

本書が示す価値の三つの定義「顧客の変化・テンションが上がること・強いこだわり」を意識することで、あなたの営業活動は確実に変わっていくはずです。

本記事が、皆さんの言語化能力を高め、より本質的な営業活動を実現するきっかけになれば幸いです。

本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒すごい言語化

【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。

営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。

ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。

荻原エデル

社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。

趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。