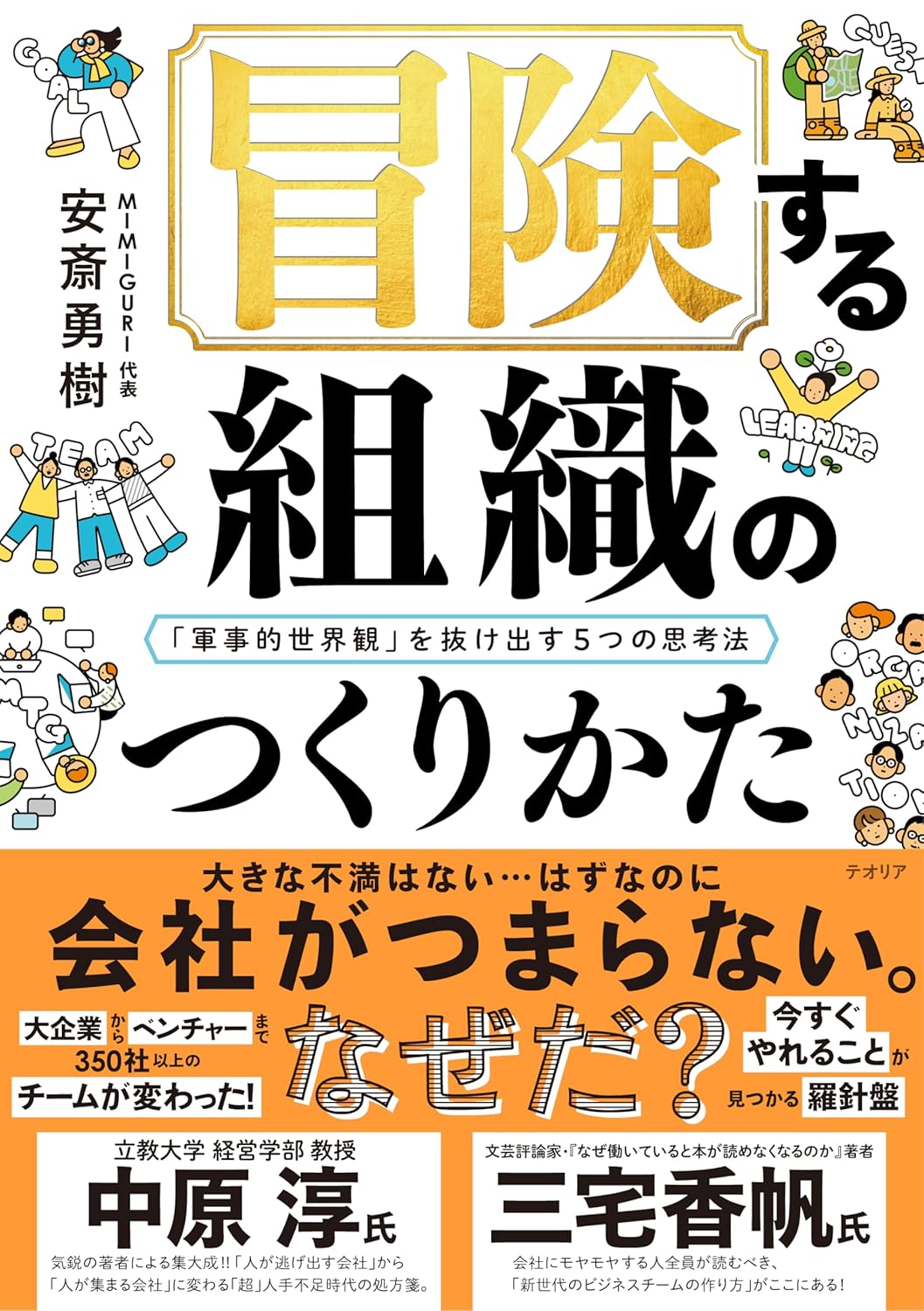

冒険する組織のつくりかた(安斎勇樹著 2025年 テオリア社)~組織変革は対話から始まる〜

こんにちは。荻原です。

本日のトップセールスの本棚は、インタビュー形式でお届けします。インタビューに答えてくださったのは、アルヴァスデザインのナレッジマネジメント部にて活躍中の土岐さんです。

今回のインタビューでは、「冒険する組織のつくりかた ー軍事的世界観を抜け出す五つの思考法」をご紹介いただきました!

これからの時代に求められる新しい組織のあり方と、それを実現するための具体的な方法論について、深掘りしていきます。

是非、ご一読ください。

目次

1. 「冒険する組織のつくりかた」はどんな書籍?

荻原:本日は、よろしくお願いします。はじめに、土岐さんのおすすめの一冊について簡単にご紹介お願いします。

土岐:今回ご紹介したいのは『冒険する組織の作り方 軍事的世界観を抜け出す五つの思考法』という本です。株式会社MIMIGURIという会社の代表である安斎勇樹さんが著者です。

この本では、これまで多くの企業が「軍事的な世界観」の中で成長してきたけれども、今の世の中それで良いのだろうか?という問題提起がされています。安斎さんは組織づくりに携わるプロフェッショナルとして、「冒険する組織」という新しい概念を提示しています。

組織の中で働く人たちが「探求」に主眼を置き、それを通じて自己実現と組織としての目標達成の両方を叶えていくという考え方です。一人ひとりが自分の情熱を大切にしながら、組織全体としても成長していく…そんな組織のあり方を定義した本だと思います。

荻原:なるほど。すごく共感します。著者の安斎さんはどのような方なのでしょうか?

土岐:安斎さんは東京大学の工学部出身で、博士課程でワークショップデザインや人と組織の創造性を高める方法論を研究されていました。

当初は研究者としてのキャリアを描いていたようですが、学生時代から様々な企業でワークショップの支援を行う中で、株式会社MIMIGURIの前身となる会社を起業されました。現在は研究者と経営者という二つの顔を持ちながら活動されています。

安斎さんはこれまでにも「問いのデザイン」という著書を出されていて、「問い」の力を使って対話を促進し、組織をより冒険的な方向へ導くという研究を続けていらっしゃるようです。

2. 「冒険する組織」とは何か?

荻原:「冒険する組織」という言葉が印象的ですね。具体的にはどのような組織を指すのでしょうか?

土岐:この本では従来の「軍事的世界観」と対比する形で「冒険的世界観」が提示されています。わかりやすい例として、漫画「ONE PIECE」が何度か登場するんです。

ワンピースの主人公ルフィは「海賊王になる」という自分の夢を持っていますが、彼の仲間たちはそれぞれ別の夢や目標を持っています。でも、彼らは同じ船に乗って冒険し、それぞれの夢を叶えるために互いを助け合います。「ルフィの野望を叶える手下」として一味に所属しているわけではない、というのが重要です。これが「冒険する組織」の本質です。

一方、「軍事的世界観」は、ワンピースの世界でいうと「世界政府」のような組織。とくに、世界政府が束ねている「海軍」では、トップの権力が絶対視され、上から下へ命令が降りてきて、それに従わなければならない。一般的に私たちが「歯車」と呼ぶような組織のあり方です。

荻原:とてもわかりやすい例えですね。ワンピースの仲間たちはそれぞれ違う夢を持ちながらも、同じ船に乗って冒険している。非常にイメージしやすい例えでした。

土岐:そうなんです。ただ、本書では「冒険する組織は決して自由気ままで楽しいばかりのぬるま湯ではない」とも書かれています。個人の思いを駆動力にしながら、同時に組織の社会的ミッションも追求していくのは、実はとても過酷な道かもしれない。

自分が目指している世界観と組織が目指している世界観を掛け合わせて考えぬきながら、「なぜ私はこの船に乗っているのだろう」と自問し続ける必要があります。

冒険的世界観とは、楽をするための逃げ道ではなく、自分の内なる情熱と、組織の未来を本気で重ねていく覚悟なのかもしれません。

3. 組織変革の鍵は「目線合わせ」と「対話」

荻原:組織を「冒険する組織」へと変革するために重要なポイントは何でしょうか?

土岐:本書の中で特に印象に残った言葉があります。

『変革は課題設定が9割。自社の「もったいない」を探す』というものです。

また、「問題解決も組織変革も目線合わせが9割」とも述べられています。

目線が合えば、問題は解決するという考え方です。そして、その目線合わせのために最も重要なのが「対話」なんです。

変革の動機にも注目すべき点があります。

本書では変革の動機を4つのパターンに分類しています。それはポジティブとネガティブ、そして短期視点と長期視点という二軸のマトリックスで表されます。

ネガティブで短期視点が「ピンチ」、ネガティブで長期視点が「リスク」。そして、ポジティブで短期視点が「チャンス」、ポジティブで長期視点が「ビジョン」です。

安斎勇樹著 「冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法」を参考に作成

多くの企業は危機感を煽って変革を促そうとします。「このままではまずい」というネガティブな動機です。しかし、本書では、そのような危機感ドリブンの行動は続かないと指摘しています。特に今のように転職が当たり前の時代では、「この会社はやばい」と思われて人材流出を招くリスクもあります。

荻原:確かに昨今のトレンドなのか、「危機感を煽る」文言やニュースは非常によく目にします。ただ、確かにそれでは長期的には人は動かなくなってしまいますよね。

土岐:そうなんです。例えば、祖父に対し、健康のために「そんな生活をしていたら病気になってしまうよ!!」と危機感を煽って酒や甘いものをやめさせるというのは、短期的には効くかもしれません。しかし、持続性を考えると、「お酒をやめて健康的に過ごせば毎日がもっと充実する」というポジティブなビジョンを掲げた方が効果的です。

組織変革も同じで、冒険的な組織変革にはポジティブなモチベーション、つまり「チャンス」と「ビジョン」が必要なのです。たとえ現在「ピンチ」の状況にあったとしても、それを「チャンス」や「ビジョン」にリフレーミングしていく作業を組織全体で行うことが大切です。

4. 全員がファシリテーターになる組織

荻原:対話を重視する組織づくりのために、具体的にどのような取り組みが必要でしょうか?

土岐:本書では「ファシリテーションという芸風を全メンバーで磨きましょう」という章があり、「全社がファシリテーターになる」ことの重要性が説かれています。これは非常に挑戦的な考え方だと感じました。

一般的に、ファシリテーション役を担うことに抵抗感を持つ人は多いですよね。「自信がない」「出しゃばりたくない」という理由が考えられます。

荻原:確かに。もしかしたら、日本人は無意識のうちに集団の中での自分の立ち位置を意識してしまうという文化があるのかもしれませんね。

土岐:おっしゃる通りです。東洋思想と西洋思想の違いもあります。西洋思想では生き残るために他者との違いを明確にする必要がありますが、東洋思想、特に日本では生き残るために集団に同化するという選択をしてきた文化的背景があります。

ファシリテーターとして前に出ることには確かにハードルがありますが、だからこそ「全員がファシリテーターになる」という仕組みが必要なのだと思います。対話する組織こそ、冒険する組織の土台になりうるのです。

4. 「冒険する組織のつくりかた」はどんな人におすすめ?

荻原:この本はどのような方におすすめですか?

土岐:「変わりたいけど、どうすればいいかわからない」と感じている人にぴったりだと思います。特に自分自身がこの組織で働き続けていていいのか、というモヤモヤを抱えている方には、新しい視座・視点を与えてくれる書籍です。

本書の核心は、自分自身が何をしたいのかと向き合い、その上で会社の方向性との整合性を考え、「私はこの船に乗り続けられるのか」と問い続けることにあります。

人生の中で何を探求したいのかがはっきりしない方にとっても、組織の中で探求し続けながら生きる方法のヒントになるでしょう。

また、今の社会は効率重視の風潮が強く、一見ムダに見える部分も多い、探究を避けたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。ただ、一方で、人生をより豊かで味わい深いものにするには、一見ムダに見える”余白”や”間”に、何があるのかを少し覗いてみたり、少し寄り道や遠回りをして、偶然の出会いを楽しんだりする、「探究」にある気がしてなりません。

この本は、「変わりたいけど、変われない」と少し足踏みをしてしまっている方に、探求という一歩を踏み出すために「より大きな視点で、自分は何を探求したいのか」という問いを投げかけてくれる一冊です。

荻原:確かに目的を持って生きることは大切ですね。何となく日々を過ごして「今年も何も成し遂げられなかった」という後悔を減らせると思います。

土岐:そうですね。最後に安斎さんが本書で最も大切にしていることとして挙げているのが「一人ひとりの衝動を起点にする」ということです。

「衝動」とは幼少期から誰もが持っている、モチベーションよりも手前の本能的な欲求です。好奇心に似ていますが、もっとうずうずして行動したくなってしまうような状態、自分を行動に駆り立てる火種のようなものです。

私たちの変化の原点はこうした「衝動」からくるものです。組織が変わらないと悩んでいるなら、まずは変化のための火種となる「衝動」がどこにあって、何がそれを阻害しているのかを見つけることから始める必要があるのではないでしょうか。

たった一人の「衝動」であっても、それを見つけて、様々な人の火種として広げていくことが、「冒険する組織」への第一歩になるのだと思います。

荻原:一人ひとりの「衝動」に耳を澄ますことが、変化のきっかけになるんですね。 小さな火種を信じて行動する、そんな一歩から、組織の未来が動き出す気がしました。今日は貴重なお話をありがとうございました。

本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法

【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。

営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。

ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。

荻原エデル

社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。

趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。

土岐優

石川県金沢市出身。音楽大学(ハープ科)卒業後、ファンマーケティングのリーディングカンパニーに勤めたのち、プロデューサーとしてアルヴァスデザインに参画。2024年10月よりナレッジ・マネジメント部を立ち上げ、ナレッジコーディネーター兼ラーニングデザイナーとして奔走中。趣味は内面探求、読書、マインドフルネス瞑想。好きな言葉は「強がらなくても大丈夫。どんなあなたも大好きだから。」