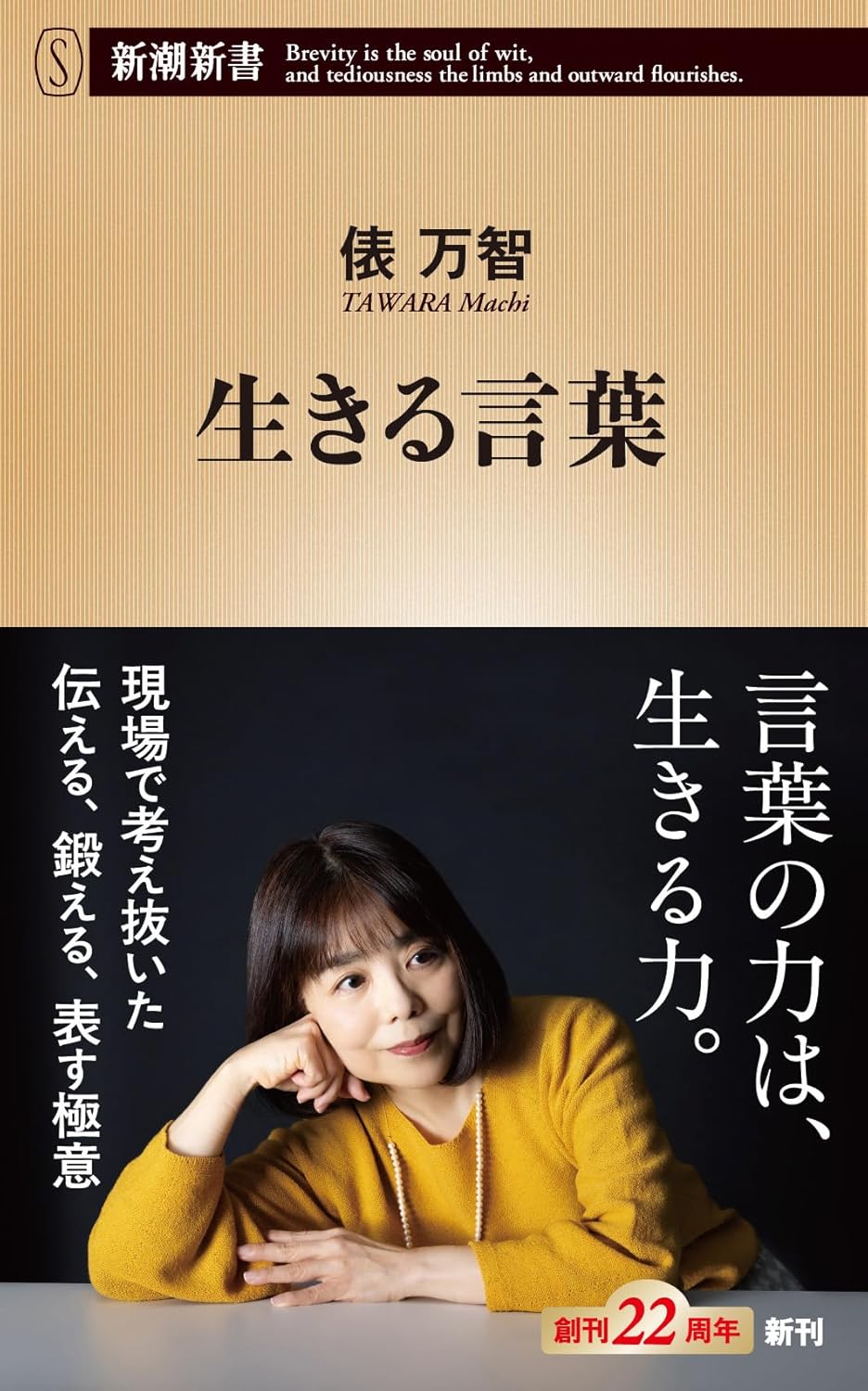

生きる言葉(俵万智 著 2025年 新潮社)~AI時代だからこそ磨きたい“心から言葉を紡ぐ”力~

こんにちは。荻原です。

今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日、インタビューに答えてくださったのは、コーチングを通じて自己成長に取り組まれているチーフラーニングデザイナーの土岐さんです。

AI時代における言葉の力と、短歌という日本の伝統文化から学ぶコミュニケーションの本質について、俵万智さんの最新著作「生きる言葉」をご紹介いただきました。現代のSNS社会で生きる私たちにとって、非常に示唆に富む内容となっています。

目次

1. 「生きる言葉」はどんな書籍?

荻原:本日は、よろしくお願いします。はじめに、土岐さんのおすすめの一冊について簡単にご紹介お願いします。

土岐:はい、私が今回ご紹介したいのは『生きる言葉』という書籍です。著者は俵万智さんで、最近出た新刊を予約購入して読みました。

この本は、言葉の力を使ってどのように生きていくかということが書かれていて、特に現代の日本人に必要不可欠な「日本語の足腰を鍛えていく」ことの重要性が語られています。

荻原:俵万智さんについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

土岐:俵万智さんといえば「サラダ記念日」で有名な短歌の巨匠です。

「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日

この短歌は、中学校の国語の教科書にも掲載されているので、耳馴染みのある方も多いかもしれません。与謝野晶子以来の天才歌人と言われ、著書「サラダ記念日」は累計発行部数が280万部を突破するベストセラーとなっています。まさに口語を使った斬新な表現で短歌界に革命を起こした方ですね。

荻原:そんな短歌界の巨匠が現代の言葉について書かれた本なのですね。

土岐:はい。本書では、今の時代はSNSで画像や動画での表現が増えているけれども、実は時代を経ていく中で言葉の比重がさらに高まっているのではないか、という問題提起から始まります。

昔は生まれ育った村で一生過ごすような時代で、ひと言つぶやいた「いやだ」という言葉の背景に、周囲の人がその人の性質や習慣、最近の状況も加味してすべて理解してくれるような状況がありました。でも今のSNS社会では、誰も背景を知らないがゆえにちょっとしたひと言が大炎上するようなことがあります。

そして、そのような危険性をはらんでいるにも関わらず、誰もが、いとも簡単に世の中の大勢に対して発信できてしまう環境がある。

だからこそ、言葉で表現する力を鍛える必要があるのではないか、というのが本書の核となる考え方です。

2. 現代社会を鋭く切り取る短歌の視点

荻原:本書の中で特に印象に残ったエピソードはありますか?

土岐:印象的なエピソードが二つあります。まず一つ目は、2024年春にネットを賑わせた「マルハラ」についてです。

荻原:マルハラですか?初めて聞きました。

土岐:マルハラとは、中高年の世代がLINEやチャットツールでやりとりする時に、文末に句点【。】をつけるのが若者には威圧的に取られてしまうという現象です。若者にとって、チャットやLINEは話し口調(口語)で話す場なので、口調が固く感じられてしまうんですね。中高年からすると綺麗な日本語で返そうという思いなのですが、若者からすると「もうわかったから、このことについてはこれ以上言及しないように」的なニュアンスを感じ取ってしまうのです。

荻原:なるほど。俵万智さんはそれをどう表現されたのですか?

土岐:俵万智さんは短歌でこう表現されました。

「優しさにひとつ気がつく ✕でなく○で必ず終わる日本語」

https://x.com/tawara_machi/status/1755385454600372321

日本語って「×」ではなくて「〇」で終わっている、それは優しさなのだということを詠まれていて、SNSで投稿した時に大反響があったそうです。

荻原:深いですね。確かに日本語は【。】で終わりますね。他の言語は点ですから、そこを日本は「〇」としている、というのは優しさの表れかもしれませんね。

土岐:そうなんです。どちらが良い悪いではなくて、その人の育っている背景や時代の流れによってそう見えることもあるという想像力が、コミュニケーションには必要不可欠だなと思わされるエピソードでした。

3. AI時代における「心から言葉を紡ぐ」力

荻原:もう一つの印象的なエピソードも教えてください。

土岐:二つ目は、AI時代だからこその話です。AIも短歌を詠めるようになっていて、キーワードを入れると数秒で数百種類出力されたりする。それを受けて俵万智さんが言語学者の川添愛さんという方と対談された時に、こんなことをおっしゃっていました。

「言葉から言葉をつむぐだけなら、たとえばAIにだってできるだろう。心から言葉をつむぐとき、歌は命を持つのだと感じる」

荻原:AIと人間の違いを的確に表現されていますね。

土岐:はい。さらに、「AIは1から100を生むのを横目に、自分は0から1を生みたいと思う。」ともおっしゃっていて。これは営業の仕事にも通じる部分があると思います。

営業では論理的なフレームワークを組み立てるのは得意になりがちですが、相手の心に訴えかける部分では苦手意識を持つ人も少なくないと思います。

AIと共に生きていく時代だからこそ、「0から1」の、自分の熱意を持ってお客さんと一緒に仕事をしたいという心だけは失わずにいたい。AIには1から100を手伝ってもらうけれど、ゼロからイチの「心から何かを生み出す瞬間」は忘れずにいたいなと思わされました。

荻原:確かに、AIが進化すればするほど効率や生産性を考えがちですが、そこに人間の心をちゃんと反映させようという視点は新鮮ですね。

土岐:俵万智さんはこんな短歌も詠まれています。

「言葉から言葉つむがず テーブルにアボカドの種 芽吹くのを待つ」

これは、言葉から言葉は紡がないで、テーブルに置いてあるアボカドの種から芽が出てくる一瞬―それはとても時間がかかるけれども、その芽吹く瞬間を自分の中でじっくり待っているという歌です。

荻原:31音にこれだけの内容が凝縮されて、しかも比喩表現まで使われているなんて、すごい技量ですね。

4. プロセスを大切にする生き方

荻原:この本を読んで、土岐さんの仕事に対する姿勢や考え方に変化はありましたか?

土岐:一番印象に残ったのは、俵万智さんと俵万智さんのお父さんとの思い出話です。小学生の時に100点のテストを得意になって見せた時に、お父さんからこう言われたそうです。

「100点か。100点というのは自分の分かっていることしか出なかったってことだ。だから、お父さんは100点もあまり嬉しくなかったなぁ。90点、80点なら自分が理解できてなかった10点、20点分がテストのおかげで明らかになったというわけだ。それでこそ受けた甲斐があるというもの。宿題というのは、テストの前、その10点や20点を見つける作業なのである。」

荻原:深いですね。宿題の意味を本質的に説明されています。

土岐:この考え方は宿題に限らず、いろんなことに使えますよね。100点じゃなくて90点、80点を取ることで自分の身になる部分が見えてくる。そんな風に思いながら仕事をしていこうと思うようになりました。

また、ホストが短歌を詠むというエピソードも印象的でした。プロの短歌コンテストに参加するために、本当に自分たちの辛い生い立ちや悲しい過去を全部洗いざらい出して作品にしていく過程で、俵万智さんは「作品は副産物と思うまで読むとは心掘り当てること」と詠まれています。

荻原:「心掘り当てること」という表現が素晴らしいですね。

土岐:作品というアウトプットに焦点が当たりがちですが、実は作品を生み出す過程で自分をすごく掘り下げていくプロセスこそが宝物なのだ、ということです。これもAIとの付き合い方を考える上で重要な視点だと思います。

まとめて言うと、どんな瞬間も、すべてのプロセス・過程を楽しみながら自分のやり方を貫いていく、ということをこの本から学びました。

5. 「生きる言葉」はどんな人におすすめ?

荻原:この本は、どのような方におすすめできますか?

土岐:基本的には、現代のコミュニケーションに課題を感じている方すべてにおすすめです。特に、営業や接客など、言葉を使って人とやりとりする仕事をされている方には非常に有益だと思います。

また、SNS時代の言葉の使い方について悩んでいる方、子育てをしている親世代にも響く内容になっています。本書では子供時代からの言葉の能力の鍛え方についても触れられています。

荻原:幅広い層の方が読んでも価値がありそうですね。

土岐:そうですね。ラップやクソリプの話なども出てくるので、現代的でとても身近に感じられる内容になっています。俵万智さんはX(旧Twitter)もやられているので、現代のSNS事情にも精通されています。

特に、AI時代を迎えて「効率重視」が叫ばれる中で、改めて「心から言葉を紡ぐ」ことの価値を見直したい方にはぜひ読んでいただきたいですね。短歌という芸術の世界に触れることで、新しい世界の見え方や言葉の紡ぎ方が見えてくると思います。

荻原:私も短歌についてこんなに深く考えたことがなかったので、ぜひ読んでみたいと思います。31音という限られた中で、これほど豊かな表現ができるとは驚きでした。本日は貴重なお話をありがとうございました。

土岐:こちらこそ、ありがとうございました。言葉と深く向き合える一冊として、心からおすすめします。

本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒生きる言葉

【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。

営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。

ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。

荻原エデル

社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。

趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。

土岐優

石川県金沢市出身。音楽大学(ハープ科)卒業後、ファンマーケティングのリーディングカンパニーに勤めたのち、プロデューサーとしてアルヴァスデザインに参画。2024年10月よりナレッジ・マネジメント部を立ち上げ、ナレッジコーディネーター兼ラーニングデザイナーとして奔走中。趣味は内面探求、読書、マインドフルネス瞑想。好きな言葉は「強がらなくても大丈夫。どんなあなたも大好きだから。」