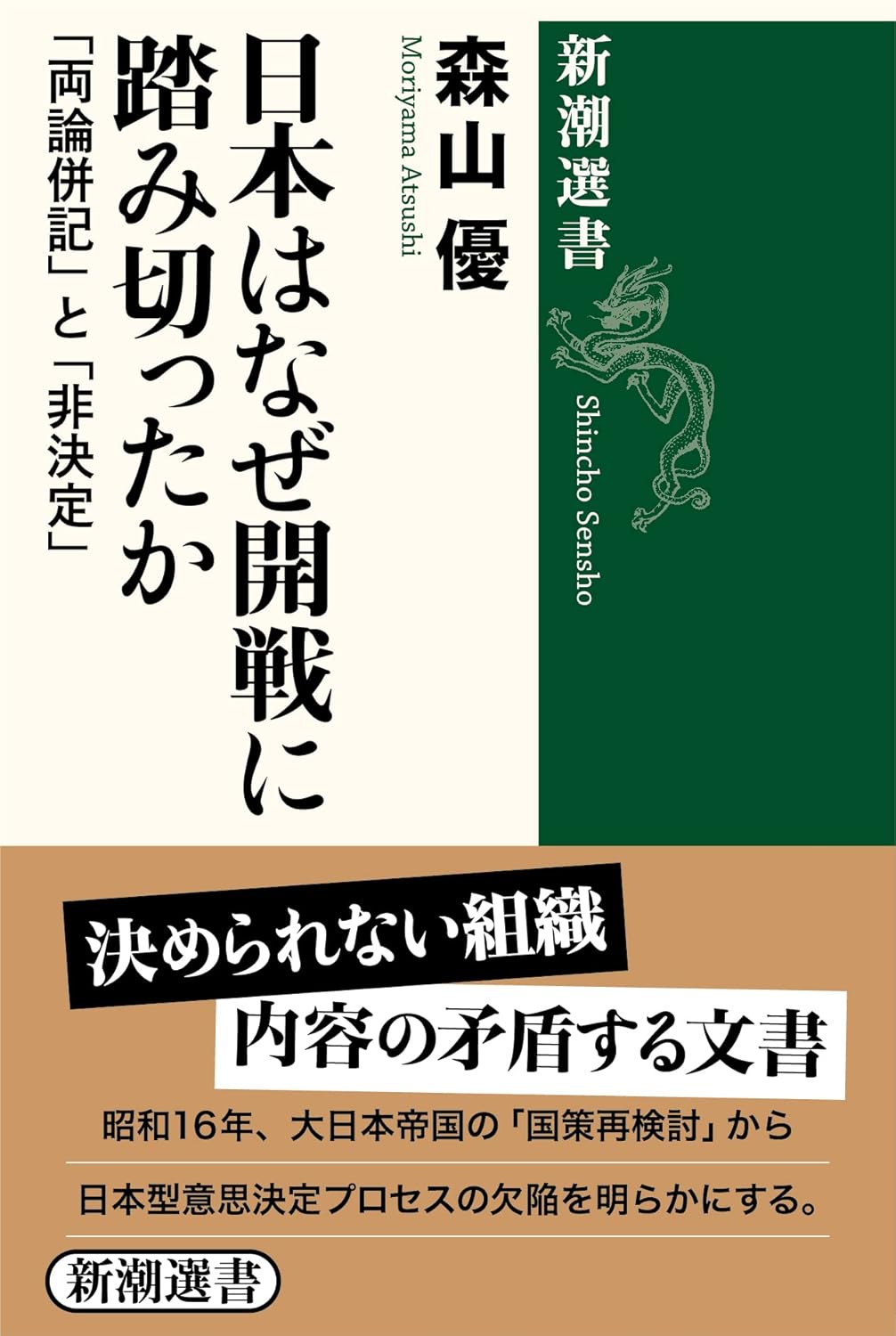

日本はなぜ開戦に踏み切ったか──「両論併記」と「非決定」(森山優著 2012年 新潮社)~現代組織に潜む意思決定の罠を歴史から学ぶ〜

こんにちは。荻原です。

今回も引き続き、トップセールスの本棚をインタビュー形式でお届けしていきます。本日インタビューに答えてくださったのは、25年以上の営業経験をお持ちのマネージャー・岡田さんです。

歴史好きの岡田さんが今回ご紹介くださったのは、太平洋戦争の開戦決定プロセスを通じて現代組織の意思決定問題を浮き彫りにする一冊。

一見すると歴史書に思えるこの本が、なぜ現代のビジネスパーソンに必要なのか。詳しくお話を伺いました。

是非、ご一読ください

目次

1. 80年前の意思決定ミスが現代組織に警鐘を鳴らす理由

荻原:本日はよろしくお願いします。今回ご紹介いただく書籍について、まず簡単にご紹介をお願いします。

岡田:今回ご紹介したいのは、『日本はなぜ開戦に踏み切ったか──「両論併記」と「非決定」』という本です。著者は森山優さんで、静岡県立大学の教授をされており、日本近現代外交史がご専門。2012年に新潮選書から出版されました。

この本は太平洋戦争がなぜ始まったのか、その疑問に組織論的な観点から迫った興味深い書籍です。一般的によく言われる「軍部の暴走」という単純な説明ではなく、当時の最高意思決定機関のメンバーが必死に戦争を回避しようと議論を続けた結果、最終的に開戦を選択したという衝撃的な結論を導き出しています。

荻原:一般的なイメージとは違う結論ですね。

岡田:はい。実際の数字を見ると、当時の日本とアメリカの国力差は12対1以上もありました。そして、この戦争で日本は約300万人の人命を失った。当時の人口が約7200万人でしたから、人口比で言うと約4%。現在の人口に換算すると、北海道の全人口以上の人々が、わずか3年8か月で亡くなったことになります。

こんな圧倒的な国力差があることを、当時の優秀な軍人や政治家たちが分からなかったはずがありません。では、なぜこのような結果に至ったのか。

それは関係者の思惑を考慮し、いずれかに決めなければならない時に「決めないこと」を繰り返した結果、選べる選択肢が事実上「開戦」しか残らなくなってしまったのです。

この「判断の先送りが最大の損失を生む」という構造は、国家レベルの戦略判断だけでなく、現代企業の会議やプロジェクト進行にもそのまま当てはまります。

その鍵となるのが「両論併記」と「非決定」──これが、この本の核心的な主張です。

荻原:歴史書でありながら、現代の組織論としても読めるということですね。

岡田:まさにその通りです。実際に読んでみると、80年以上前の話ですが、現代の企業や組織で起こっている問題と驚くほど似ている部分があります。この本を読むと、「あ、これうちの会社でも起こっているな…」と感じる場面が必ずあるはずです。

2. あなたの会社でも起きている「両論併記」と「非決定」の罠

荻原:本書の核心となる「両論併記」と「非決定」について、詳しく教えてください。

岡田:これが本書の副題にもなっている、非常に重要な概念です。

「両論併記」とは、対立する複数の意見や案を、結論を出さずに並列させること。

「非決定」とは、判断を先延ばしにして結論を避けることです。

この2つは、80年前の日本だけでなく、現代の企業にも頻繁に見られる現象です。

例えば、当時の日本を例に挙げてみます。海軍は「資源をもとめて南方のインドネシアや東南アジアに進出したい」と言い、陸軍は「日露戦争以来の仮想敵国であるソ連との戦いに備えて北方に向かいたい」と言う。普通なら戦力は限られているので、どちらか一つを選ぶべきなのですが、両方とも書いてしまうのです。どちらもメンツがかかっているので、どちらか一つを切り捨てることができない。

荻原:現代の企業でも、よくありそうな状況ですね。

岡田:そうですね。例えば、リモートワーク規定を決める会議を想像してみてください。「原則在宅で働こう」という意見と「原則出社しよう」という意見が出たとします。普通なら決着をつけるべきなのですが、両方を併記してしまう。

そして「非決定」、つまり決めることを避けて先延ばしにしてしまいます。「社員アンケートを取ろう」「もっとデータを収集しよう」「他社事例を調べよう」と言って、結論を出すことを避け続けるのです。

荻原:具体的にはどのような問題が発生するのでしょうか?

岡田:あくまでも私が想像してみた・・・でもありそうだなと思える例で説明してみますね。

4月にリモートワーク規定を決める最初の会議があったとします。アンケートを取って、在宅希望が55%、出社希望が45%だったとします。すると「これだけでは決められない」と言って、さらに追加データの収集を始める。

5月から7月の3か月間、人事総務の人が累計120時間をかけて、光熱費の比較や他社事例などについて詳細にデータをまとめます。それでも決定打は得られない。

8月になってコロナが落ち着いてくると、社員が自己判断で出社し始める。

統一ルールがないので、リモートワーク用の勤怠管理システムと出社用の勤怠管理システムの両方を作る必要が出てきます。

10月のオフィス賃貸契約更新時も、方針が固まっていないので決められず、結局年間600万円の家賃を払い続けることになってしまう。

荻原:恐ろしいですね、、

岡田:両論併記と非決定によって、時間も人手もお金も無駄になってしまいます。決めるべきときに決めなかったことで、かえって大きなコストを払うことになる。これが80年以上前の開戦決定と、現代の組織で起こっている問題の共通点です。

3. 意思決定を先延ばしにしない「2つの実践ポイント」

荻原:このような状況を避けるために、どのような対策が考えられるでしょうか?

岡田:本書では「なぜそうなったのか」は詳しく分析されているのですが、「どうすればいいのか」については具体的な答えは書かれていません。そこは読者が自分で考える必要があります。

私が考える対策としては、誰が見てもわかるように具体的に決めることです。イメージとしては6W3Hでしょうか。いつまでに(When)、誰が責任を持って(Who)、何を(What)、どのような基準で(How)決定するのか。そして、決めなかった場合のコストはどれぐらいなのか(How much)を少なくともこれぐらいは明確にすることです。

荻原:具体的にはどのような点を意識すべきでしょうか?

岡田:二つの大きなポイントがあります。一つ目は、会議の目的を明確にすること。誰か主要なメンバーが集まって会議を開くなら、何かを決めなければいけません。情報共有だけなら、わざわざ会議を開く必要はありません。

会議で何かを決めようと言ったなら、その場で必ず決めることです。

そして、決めるためには、何よりも必ず決めるという参加者全員の覚悟が重要です。

二つ目は、決めるときにちゃんと基準を持つこと。しかも、現在だけを基準にするのではなく、未来も考慮した基準にすることが大切。「これをやった結果、どうなるのか」「これを選ばなかったら、どうなるのか」という未来を想定して判断することが必要です。

荻原:未来を基準にするというのは、具体的にはどういうことでしょうか?

岡田:最初の戦争の話に戻りますが、おそらく開戦を決めたときに、北海道の全人口がいなくなるような被害を想定していた人はいなかったでしょう。でも、国力差が12対1以上という事実は分かっていたはずです。

つまり、最悪の(=思惑通りにいかない)ケースを想定して物事を決めるということ。会社に置き換えれば、その人事配置や投資判断が何年後にどう影響するか、決めないことで生じるコストはどれぐらいかを想定した上で、結論を出すことが重要です。

4. 会議で「なんとなく参加」している人が読むべき一冊

荻原:この本は、どのような方におすすめですか?

岡田:基本的には、会議に受け身で参加している方におすすめします。自分には関係ない、決まったことをやれば良いでしょう、といった感じで、主体的に会議に参加していない人がいるとしたら、ぜひ読んでいただきたいです。

企業単位で考えた場合、権限と責任を持つ立場の人々が、決定が求められる場で、主体的に参加しない態度をとり続けるということは、極端に言えば「北海道の全人口がいなくなることに匹敵する」結果を招くかもしれません。自社だけでなく取引先、さらには従業員の家族にまで大きく、深刻な影響を与える可能性があります。

荻原:確かに、組織の一員として責任を持って意思決定に参加することが重要ですね。

岡田:そうです。参加した限りは、決定のための意見を言ってもらいたいと思います。単なる意見交換ではなく、「決めるための意見」を求めているということを理解していただきたいですね。

この本は約224ページで、4〜5時間あれば読めます。現代の組織運営にも通じる重要な示唆が詰まっているので、特に意思決定に関わる立場の方にはおすすめの一冊です。

荻原:歴史を通じて現代の組織を見直すという、非常に興味深い視点を教えていただきました。最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします。

岡田:会議に参加するときは、ぜひ「会議とは決定するための場であること」を意識してください。「この方向性で間違いないと思いますが、他に考慮すべき点はないでしょうか?」といった具合に、やさしく問いかけるだけでも効果的です。

あえて一つでも疑問を投げかけることで、場の空気が変わる瞬間を体験できるはずです。

荻原:本日は貴重なお話をありがとうございました。

岡田:こちらこそ、ありがとうございました。この本を通じて、多くの方が意思決定の質を向上させ、より良い組織運営に貢献していただければと思います。

本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒日本はなぜ開戦に踏み切ったか──「両論併記」と「非決定」

【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。

営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。

ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。

荻原エデル

社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。

趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。

岡田 剛幸

大学卒業後、大手小売業での販売営業経験を経た後、大手たばこメーカーに転職。営業・マネジメントに加え営業組織の立ち上げを経験。2022年10月アルヴァスデザインに参画。

趣味は読書。歴史、失敗と人の行動が研究テーマ。好きな言葉は「温故知新」