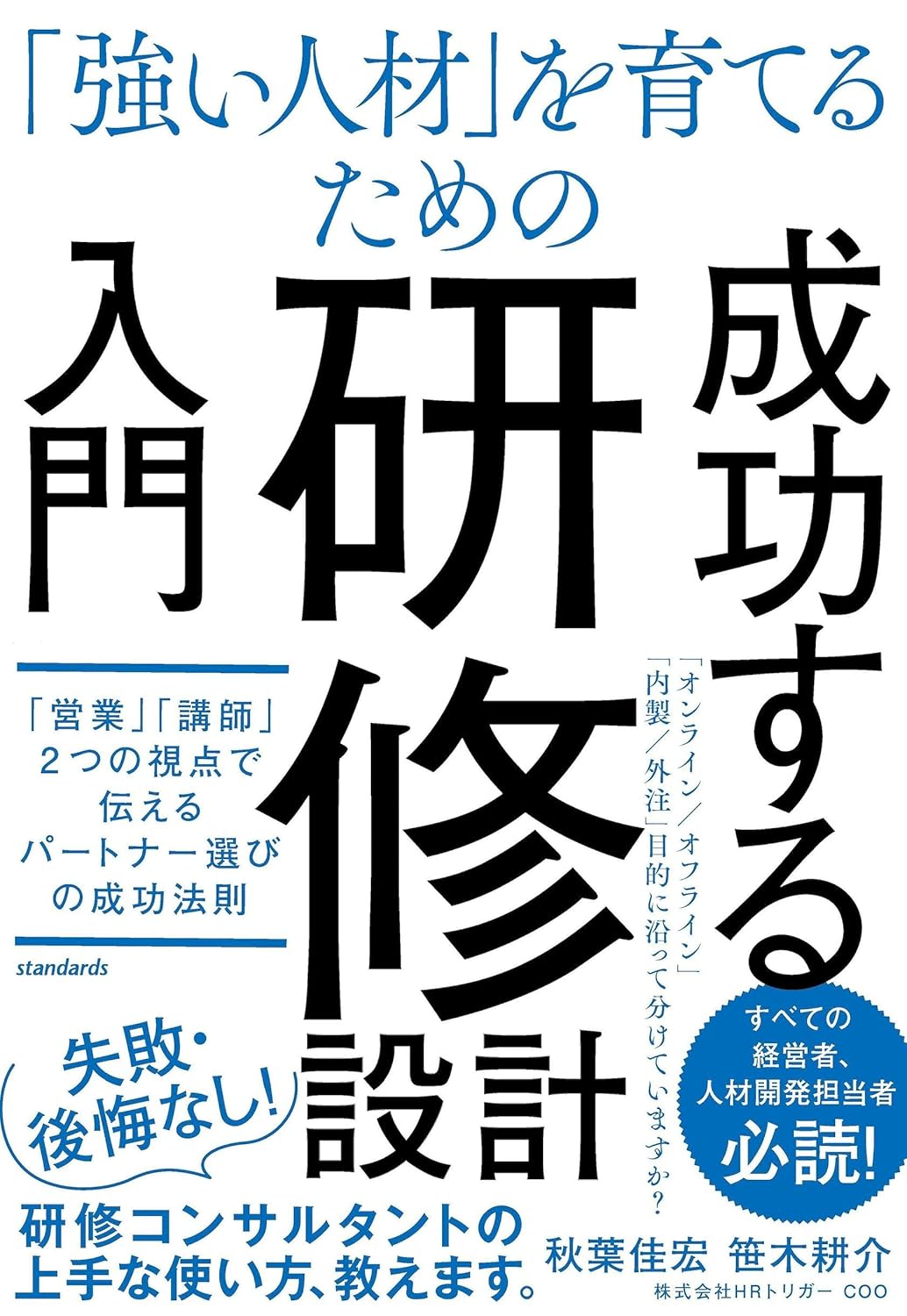

「強い人材」を育てるための 研修設計入門(秋葉 佳宏著, 笹木 耕介著 2021年standards社)~目的から始まる効果的な人材育成の秘訣~

こんにちは。荻原です。

今回のトップセールスの本棚も、インタビュー形式でお届けします。

本日、インタビューに答えてくださったのは、アルヴァスデザインで若手プロデューサーとして活躍中の阿南さんです。

阿南さんからは、人材開発担当者必読の一冊として『「強い人材」を育てるための成功する研修設計入門』をご紹介いただきました。この本から学んだ研修設計の核心と、実務での具体的な活用法について詳しくお話を伺います。

是非、ご一読ください。

目次

1. 人材育成の本質を伝える「強い人材を育てるための成功する研修、設計入門」とは?

荻原:本日は、よろしくお願いします。はじめに、阿南さんがおすすめする本について簡単にご紹介お願いします。

阿南:はい、私がご紹介したいのは『強い人材を育てるための成功する研修設計入門』という本です。これは研修設計に関する実務的なガイドブックで、営業経験があり講師も務めている著者が、人材開発担当者向けに書いた本になります。

この本の著者は二人いて、お一人は大企業での法人営業を経験した後、人材コンサルティング会社を経て現在の会社を立ち上げた「秋葉 佳宏」さんです。もう一人は新卒から人事コンサルティング会社の設立に参画し、年間100回以上も研修講師として登壇した経験を持つ「笹木 耕介」さんです。

荻原:なるほど。営業と講師、それぞれの視点から研修設計について書かれた本なんですね。具体的にどんな内容が書かれているのでしょうか?

阿南:人材開発担当者が研修を企画・設計する際に、どんなことを意識すれば効果的な研修になるのかが分かりやすく解説されています。特に、ただ単に前例を踏襲するのではなく、「研修の目的は何か」「どんな人材を育てたいのか」という本質的な問いから考えることの重要性が強調されています。

営業視点と講師視点のバランスがとれた内容になっていて、企業の人材開発担当者がお客様側として、あるいは研修会社が提供側として、どのように考えて研修を設計・実施すべきかが詳細に書かれています。

荻原:まさに研修設計の入門書にふさわしい、根本部分からの設計の仕方を学べるんですね。

2. 「強い人材を育てるための成功する研修、設計入門」との出会い

荻原:この本との出会いについて教えていただけますか?

阿南:私が本書と出会ったのは、転職したての頃です。当時、私は自身の仕事の解像度を上げるというよりも、お客様側である人材開発担当者の仕事の解像度を上げることで、打ち合わせやご提案の際に価値発揮できないかと考えていました。

そこで本屋に立ち寄った際、人材開発担当者向けの書籍を探していたんです。その時、この本が目に留まりました。まさしく私が探し求めていた書籍で、出会えた瞬間はとても胸が高まりました。

荻原:読んでみて、実際の仕事にどう活かせましたか?

阿南:読んでから約3ヶ月経ちますが、本書の内容は私の仕事に直結するものでした。特に、お客様側も手探りの状態で我々にサポートを求めているケースが多いという点が印象に残りました。

以前は、キャリアや知識の面でお客様の方が経験があると感じて、どうしても下手に出ていたんです。しかし本書を読んで、お客様側も手探りで助けを求めている場合が多いと理解できました。そこから「上下関係」ではなく「一緒に作り上げていく」というスタンスに変わりました。

3. 「強い人材を育てるための成功する研修、設計入門」から学んだ核心

荻原:本書を読まれて特に印象に残ったエピソードや考え方はありますか?

阿南:一番印象に残ったのは、「ゴールが不明確なまま丸投げしたことで失敗した研修の例」です。著者が実際に経験したお客様とのやり取りが書かれていました。

ある企業の人材開発担当者から「3年目社員向けの研修を実施してほしい」という電話があり、著者が訪問してみると、担当者はかなり歯切れの悪い様子でした。

話を聞くと、毎年同じ内容の研修を何年も続けていたところ、新しく就任した上司から「毎年同じものを受発注しているだけでは人材開発担当者としての仕事を全うしていない。目的に見合った研修設計をしろ」と厳しく指摘されたそうです。

調べてみると、その3年目研修の本来の目的は、新卒で入社した社員が3年目に再集結して、互いの仕事や近況をシェアする場だったのです。それが年を重ねるうちに本来の目的が見失われ、担当者も代わり、誰も目的を把握しないまま毎年同じ内容を繰り返していたんです。

結果として、講師も同じ内容を話し、受講生も眠気と闘うだけの意味のない研修になっていました。

荻原:なるほど。そこから何を学ばれましたか?

阿南:この事例から、私は研修の目的やゴールを明確にすることの重要性を学びました。私が担当するお客様でも「毎年やっているから」「去年と同じコースでお願いします」というご依頼をいただくことがあります。

以前は入社したての頃、そのまま講師のスケジュールを抑えるだけでしたが、今では必ず

・研修の目的は何か?

・受講生の現状はどうか?

・会社全体の育成方針はどうなっているか?

を確認するようになりました。

この確認作業が、意味のある効果的な研修につながるとわかったんです。

4. 「強い人材を育てるための成功する研修、設計入門」で仕事が変わった

荻原:本書を読んだことで、阿南さんの仕事のスタイルや考え方はどう変わりましたか?

阿南:最も大きな変化は、お客様と接する姿勢です。以前は「お客様の言われたことをそのまま実現する」ことが満足度につながると思っていましたが、今では「お客様の言葉の背景にある真の目的」を理解することに力を入れています。

具体的には、

- 良かったらこういう方法もありますが、どうでしょうか?

- いただいた内容から察するに、こういう別の手段も考えられますが、いかがですか?

といった投げかけをするようになりました。 さらに、お客様の発言や要望の背景を理解し、先回りして提案できるようになったと感じます。

また、

- なぜこの研修をやろうと思ったのか?

- 現在どういう状況なのか?

といった点を必ず確認するようになりました。

この変化は、私自身のプロデューサーとしての価値を高めることにつながっていると感じています。

荻原:お客様の要望の背景にある真の目的を探る姿勢は、とても重要ですね。本当のプロフェッショナルとしての姿勢が感じられます。

5. 「強い人材を育てるための成功する研修設計入門」はどんな人におすすめ?

荻原:最後に、この本はどのような方におすすめできますか?

阿南:本書は人材開発の専門的な本に見えますが、実はビギナー向けに書かれていて幅広い方におすすめできます。

まず、企業の人材開発担当者の方、特に「今年から人材開発担当者になりました。右も左もわかりません。何をしていいかもわかりません。」という初心者の方には必読の一冊です。

また、研修会社の方や、我々のように企業の人材開発・育成を支援している会社の営業担当者にもぜひ読んでいただきたいです。

荻原:なるほど。研修に関わる方なら、立場を問わず参考になる本なんですね。

阿南:はい。

最後に本書では「人材育成の理念に心から共感してくれる会社」が最適なパートナーであると述べています。この点は私たちアルヴァスデザインも大切にしている考え方です。研修の内容や手法の前に、まずはお互いの理念や人材育成に対する思いを共有することで、真に効果的なプロジェクトが生まれるのだと思います。

人材開発担当者の方も外部パートナーを選ぶ際には、ぜひこの点を重視していただきたいですし、我々のような支援側も、お客様の理念に共感することを大切にすべきと考えています。そうすれば、自ずと研修は成功へと導かれると思います。

荻原:素晴らしいです。理念や思いの共有が、形だけでない本質的な研修づくりにつながるということですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。

本日ご紹介した本のAmazonリンクはこちら⇒「強い人材」を育てるための 研修設計入門

【毎週月曜日配信】弊社の社員はじめ、トップセールス経験者が厳選した本をご紹介しています。

営業におけるスキルのみならず、幅広い視点から営業を捉えていたりもします。

ぜひ、営業パーソンにとどまらず様々な職種の方にも読んでいただきたいです。

荻原エデル

社内では、デザイン関係や営業支援をメインで担当しています!最近は動画編集も始めました。

趣味は筋トレ、空手、映画鑑賞、読書。インドア人間です。

阿南 康平

大学卒業後、システム開発を行うIT系ベンチャー企業に入社。個人事業主や中小企業の経営者に対しての新規開拓営業として、約2年従事。大手企業に対しての営業にチャレンジしたいという思いから、当社の理念に共感して2024年1月に入社。